Новая экспозиция 2024-2025 год "Уральские промыслы"

20.03.2025

Уральские промыслы

20.03.2025

Народные художественные промыслы Свердловской области

Народные промыслы на Урале имеют многовековую историю. Они начали развиваться более трехсот лет назад, когда на территории современной Свердловской области стали строиться первые заводские поселения, и население существенно выросло за счет переселенцев из Центральной России.

Заселение региона происходило в несколько этапов, и в процессе взаимодействия народов многие художественные промыслы, бытовавшие на других территориях, прижились и в Свердловской области (ткачество, деревообработка, гончарное дело, лозоплетение). Также возникли и начали развиваться промыслы, характерные только для Среднего Урала, специфику которых определили несметные богатства уральских недр. Самые популярные из них связаны с камнем и металлом: кузнечное дело, художественное литье и ковка, камнерезное и ювелирное дело, лаковая роспись по металлу. Именно они принесли славу уральским мастерам и составляют сегодня гордость не только Свердловской области, но и всей России.

Среди промыслов, традиционно бытовавших на Среднем Урале, до настоящего времени сохранились и развиваются: художественная обработка металлов, камня, дерева и других растительных материалов, производство художественной керамики и ювелирных изделий народных художественных промыслов, художественное ручное ткачество.

Резьба по дереву

Начиная с XVII века плотницкое дело было хорошо известно на Урале. В богатом древесиной лесном крае, дома украшались резными наличниками, воротами и другими декоративными элементами. Чаще всего использовался растительный орнамент и геометрическая резьба. С развитием заводов и городов резьбой стали украшать также фризы и фронтоны. В городах и селах повсеместно существовали мастерские, выполнявшие по заказам резную мебель, деревянные иконостасы, а также искусные деревянные декоративные украшения.

Начиная с XVII века плотницкое дело было хорошо известно на Урале. В богатом древесиной лесном крае, дома украшались резными наличниками, воротами и другими декоративными элементами. Чаще всего использовался растительный орнамент и геометрическая резьба. С развитием заводов и городов резьбой стали украшать также фризы и фронтоны. В городах и селах повсеместно существовали мастерские, выполнявшие по заказам резную мебель, деревянные иконостасы, а также искусные деревянные декоративные украшения.

Роспись по дереву

Наряду с деревянной резьбой на Урале существовала еще одна неповторимая манера украшения жилища и предметов быта – уральская роспись, которой украшали стены, двери и потолки домов, а также деревянную мебель, прялки, вальки, коромысла, деревянные ведра, берестяные туеса и другое.

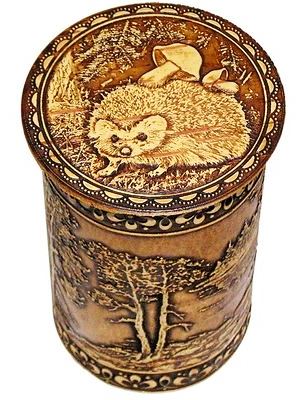

Берестяной промысел

Берестяной промысел

Изделия из бересты издавна присутствуют в обиходе жителей Урала. Одним из самых известных промыслов, связанных с берестой, было изготовление берестяных туесов (бураков), украшенных уральской росписью, просечкой с элементами ажурной резьбы, тиснением и чеканкой. Также из этого материала изготавливают: короба, ларцы, игрушки, лапти и многое другое. Береста и сегодня является источником вдохновения для творчества многих народных мастеров.

Лозоплетение

Плетение из ивового прута как ремесло появилось в России в XIX веке. Возникновению его во многом способствовала европейская мода на плетеные изделия и мебель.

Плетение из ивового прута как ремесло появилось в России в XIX веке. Возникновению его во многом способствовала европейская мода на плетеные изделия и мебель.

В начале XX века в России из лозы плели всевозможную мебель, стулья, столы, кресла, диваны, ширмы, этажерки, детские кроватки, газетницы, коляски, дорожные принадлежности, сундуки, чемоданы, саквояжи, сумки, сани, корзинки, детские качели и игрушки.

Сегодня этот материал, как и в давние времена, продолжает привлекать своей доступностью, легкостью обработки и широкими возможностями для воплощения творческой фантазии.

Места бытования промысла

Местами традиционного бытования художественной обработки дерева и других растительных материалов в Свердловской области являются: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, Туринский городской округ, Артемовский городской округ, город Каменск-Уральский, город Лесной, город Ирбит, Полевской городской округ, городской округ Верхотурский, городской округ Сухой Лог.

Художественная обработка камня

На Урале художественная обработка камня зародилась в XVIII столетии, а уже к концу века по всему Уралу работало множество частных мастерских. Сырьём для камнерезов служили местные полудрагоценные и поделочные камни: яшма, малахит, агат, кварц, сердолик, родонит, мрамор и другие, которые находили во время разведки новых месторождений руды.

На Урале художественная обработка камня зародилась в XVIII столетии, а уже к концу века по всему Уралу работало множество частных мастерских. Сырьём для камнерезов служили местные полудрагоценные и поделочные камни: яшма, малахит, агат, кварц, сердолик, родонит, мрамор и другие, которые находили во время разведки новых месторождений руды.

В 1765 году в Екатеринбурге на базе местных мастерских была создана знаменитая «Екатеринбургская гранильная фабрика», которая одновременно являлась центром камнерезного дела, промышленным комплексом по добыче и обработке цветного камня и профессиональным училищем для многих поколений мастеров.

С начала XIX века композиции изделий, цветовая палитра и их мотивы становятся сложнее и богаче. Появилась техника объёмной мозаики – каменные натюрморты.

Произведения XX века приобретают авторскую индивидуальность: в отличие от мастеров прошлых веков, мастер был свободен в выборе материала и метода его обработки. Композиции становятся более лаконичными: как правило, используется один вид растительности, исключены и трудоёмкие операции, кроме того, детали чаще стали вырезаться из целого камня.

Активное возрождение искусства резьбы по камню началось на Урале во второй половине 80-х годов XX в. В это время в Екатеринбурге сложилось целое поколение талантливых мастеров, профессионально работавших с твердым цветным камнем – Анатолий Жуков, Дмитрий Емельяненко, Александр Леверов. Возникали крупные мастерские, имеющие собственную производственную базу («Уральская камнерезная мастерская им. Ильи Боровикова», «Екатеринбургская камнерезная мастерская Алексея Антонова»).

С 2007 года работает Общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма «Камни Урала».

Сегодня изделия из уральских минералов производят индивидуальные мастера, творческие объединения и организации Свердловской области, которые признаются не только на территории Урала, но и за его пределами.

Места бытования промысла

Местами традиционного бытования художественной обработки камня в Свердловской области являются: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, город Алапаевск (поселок Нейво-Шайтанский), Полевской городской округ.

Обработка мягкого камня

Еще в начале развития культуры человеческого общества камень из-за своей твердости и прочности служил для изготовления первобытных орудий труда: ножей, топоров, наконечников для стрел и копий, а также для создания украшений в виде ожерелий из кусочков цветного отшлифованного камня, браслетов и разнообразных подвесок.

Мягкий камень привлекает мастеров не только простотой обработки, но и высокой декоративностью. Часто он имеет выразительный рисунок, который отчетливо проявляется при полировании. Однако для художественных изделий применяются и такие мягкие камни, которые невозможно отполировать.

Тем не менее, эти камни также имеют декоративные достоинства, и мастера умело используют их, сопоставляя шлифованную поверхность с колотой, пиленой и рифленой фактурой. Однако большинство мягких камней прекрасно полируются, приобретая почти зеркальный блеск.

Каждый мягкий камень имеет свои особенности, от которых зависят приемы его обработки.

Художественная обработка камня – это придание материалу правильной формы, шлифовка и полировка его поверхности, выявляющие цвет и природный рисунок.

При создании художественных изделий важную роль играет фактурная обработка камня.

Фактура поверхности помогает подчеркнуть красоту природного камня. Во многом она выбирается в зависимости от назначения обрабатываемых изделий, но также учитывается и порода камня. Поделочные камни мягкого типа легко обрабатываются на токарном станке, не нужно использовать алмазные диски. Художественные изделия выполняют при помощи обычных стамесок, рашпилей и подобных инструментов.

Уральскую школу камнерезов всегда отличала особая любовь к камню, понимание его природной красоты. Основным принципом камнереза было не нарушить данную природой красоту камня, а лишь как можно лучше выявить её и подчеркнуть.

Уральскую школу камнерезов всегда отличала особая любовь к камню, понимание его природной красоты. Основным принципом камнереза было не нарушить данную природой красоту камня, а лишь как можно лучше выявить её и подчеркнуть.

Расцвет ювелирного и камнерезного искусства пришелся на конец XVIII – начало XIX века.

Существовал сложившийся коллектив мастеров, которые в совершенстве овладели разнообразными приемами обработки камня – и гладкой поверхности, и самого сложного орнамента, и великолепной русской мозаики. Мастера создавали произведения искусства по проектам знаменитых русских архитекторов и скульпторов: Воронихина, Росси, Стасова, Монферрана, Брюллова и других.

Работы мастеров фабрики получили мировое признание, ими восхищалась Европа.

Мастера изготавливали малахитовые браслеты и ожерелья, броши, браслеты, сережки, запонки.

Основным орнаментальным мотивом в то время был растительный, покрывавший сплошной сеткой поверхность изделия. Впоследствии мастера выработали особый вид броши-веточки, имитируя в камне гроздь винограда, смородины. Эти ювелирные изделия отличались разнообразием, выдумкой, мастерством.

С произведениями камнерезного искусства можно ознакомиться в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.

Производство художественной керамики

Богатые залежи красных и белых глин на Среднем Урале способствовали развитию художественного керамического промысла, известного на этой территории с конца XVII века.

Богатые залежи красных и белых глин на Среднем Урале способствовали развитию художественного керамического промысла, известного на этой территории с конца XVII века.

Особое развитие промысел получил в Невьянском районе, в деревнях Верхние и Нижние Таволги, где до сих пор на предприятии «Таволожская керамика» производят традиционную чернолощеную керамику, продолжается выпуск керамики с изумрудной глазурью, а также изделий с ангобной росписью. На предприятии изготавливают столовую посуду, цветочные горшки, кактусники, кашпо, вазы, глиняные сувениры. Ежегодно разрабатывается и осваивается более 15 видов новой продукции.

Наряду с этим в Невьянском районе снова работают индивидуальные мастера, организуются небольшие, часто семейные, мастерские, во многих из которых работают целые династии гончаров. Одна из таких – мастерская С. В. Масликова в деревне Нижние Таволги, в которой он работает вместе с семьей. В мастерской делают традиционную таволожскую посуду на гончарном круге, а также игрушки-свистульки, сувениры и другое.

Производство художественной керамики также было сосредоточено и в г. Сысерть, где с XIX века существовало домашнее керамическое производство, которое обеспечивало все окрестные села различной керамической утварью, а впоследствии превратилось в уникальный не только для Урала, но и для всей России промысел по производству фарфоровых изделий с ручной росписью.

Сегодня мастера и художники на заводе «Фарфор Сысерти» производят столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, а также мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения – вазы, шкатулки, сувениры. Выпускается религиозная продукция и изделия на заказ. Технологические процессы предприятия совершенствовались и механизировались, но одно остаётся неизменным по сей день – ручное литье жидкой фарфоровой массы в гипсовые формы и мазковая подглазурная и надглазурная роспись, которая наносится на каждое изделие вручную.

Сегодня мастера и художники на заводе «Фарфор Сысерти» производят столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, а также мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения – вазы, шкатулки, сувениры. Выпускается религиозная продукция и изделия на заказ. Технологические процессы предприятия совершенствовались и механизировались, но одно остаётся неизменным по сей день – ручное литье жидкой фарфоровой массы в гипсовые формы и мазковая подглазурная и надглазурная роспись, которая наносится на каждое изделие вручную.

Но не только посуду изготавливают талантливые мастера. Одни восстанавливают традиционную керамическую игрушку, а другие создают уникальные глиняные миниатюры, в которых идущие от народной игрушки формы и образы соединены с богатой авторской фантазией.

Места бытования промысла

Местами традиционного бытования производства художественной керамики в Свердловской области являются: Сухой Лог, город Лесной, Невьянский городской округ, Сысертский городской округ.

Художественная обработка металлов

Художественная ковка и литье металла

Из-за большого количества местного сырья – железа, меди и других металлов, кузнечное дело и художественное литье из бронзы и чугуна – одни их самых распространенных на Урале промыслов.

Ассортимент изделий, которые производили уральские кузнецы, был очень широким. Это посуда, орудия труда, оружие, доспехи, декоративные изделия для дома. Зачастую уральские кузнецы даже обыкновенные вещи старались выполнить с использованием декора или придать им нестандартную форму. Такими изделиями были дверные и воротные петли и кольца, щеколды, накладки на замочные скважины, предметы мебели.

Сегодня художественная ковка на Среднем Урале возрождается благодаря усилиям многих энтузиастов кузнечного дела. Созданные современными мастерами декоративные и утилитарные изделия украшают не только дома уральцев, но и экспонируются на выставках по всей России.

Не менее известным в России было и другое направление художественной обработки металла – художественное литье из бронзы и чугуна. К художественному чугунному литью уже с конца XVIII – начала XIX веков обратились Каменский казенный чугунолитейный завод, Верх-Исетский, Кушвинский, Билимбаевский и другие заводы. Начав с выпуска простейших предметов быта, они перешли к изготовлению архитектурных деталей, мебели, скульптуры, ставших неотъемлемой частью облика не только уральских городов, но и Москвы и Петербурга.

Не менее известным в России было и другое направление художественной обработки металла – художественное литье из бронзы и чугуна. К художественному чугунному литью уже с конца XVIII – начала XIX веков обратились Каменский казенный чугунолитейный завод, Верх-Исетский, Кушвинский, Билимбаевский и другие заводы. Начав с выпуска простейших предметов быта, они перешли к изготовлению архитектурных деталей, мебели, скульптуры, ставших неотъемлемой частью облика не только уральских городов, но и Москвы и Петербурга.

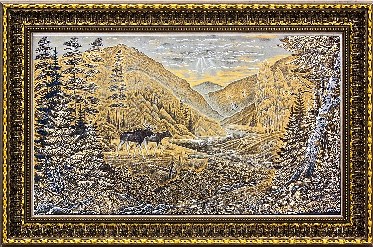

Лаковая роспись по металлу

Металлические изделия с лаковой росписью появились в начале XVIII века на металлургических заводах в г. Нижний Тагил.

На подносах, шкатулках и других металлических предметах изображались сюжетные исторические, мифологические и пейзажные композиции. К середине XIX века трудоемкая по исполнению сюжетная роспись сменяется цветочной, развивается маховая техника письма. Со временем излюбленным мотивом становится «тагильская роза», появляется уральская рябина.

Тагильская лаковая роспись отличается техникой двухцветного мазка и ценится за богатейшую цветовую гамму, виртуозную проработку мелких деталей, изящный золотой орнамент. Наряду со знаменитыми «тагильскими розами», собранными в разные композиции, уральской рябинкой, изображением фруктов и ягод, современные тагильские художники обращаются и к пейзажным композициям, и к копированию произведений известных художников, и к сюжетам уральских сказов.

Тагильская лаковая роспись отличается техникой двухцветного мазка и ценится за богатейшую цветовую гамму, виртуозную проработку мелких деталей, изящный золотой орнамент. Наряду со знаменитыми «тагильскими розами», собранными в разные композиции, уральской рябинкой, изображением фруктов и ягод, современные тагильские художники обращаются и к пейзажным композициям, и к копированию произведений известных художников, и к сюжетам уральских сказов.

Тагильские подносы уже в течение нескольких десятилетий экспонируются на выставках в России и за рубежом, составляют гордость многих музейных собраний нашей страны.

Подробнее мы писали: Художественная роспись металлических подносов

Места бытования промысла

Местами традиционного бытования художественной обработки металлов в Свердловской области являются: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, город Каменск-Уральский, город Лесной, городской округ Первоуральск.

Художественное ручное ткачество

Производство изделий из текстиля ручным способом было дополнительным хозяйственным занятием большей части земледельческого населения Урала. Ткачество и изготовление одежды, в основном, существовали как домашний промысел, который лишь в отдельных районах достигал уровня мелкотоварного производства.

Производство изделий из текстиля ручным способом было дополнительным хозяйственным занятием большей части земледельческого населения Урала. Ткачество и изготовление одежды, в основном, существовали как домашний промысел, который лишь в отдельных районах достигал уровня мелкотоварного производства.

Большая часть необходимых в хозяйстве тканей производилось в домашних условиях. В качестве материала использовали лен, коноплю, крапиву и шерсть.

Сохранившиеся образцы старинного ткачества связаны в основном с ансамблем традиционного костюма (преимущественно женского), другие представляют собой узорно-тканые изделия для убранства жилища (половики, полотенца, подзоры и другое).

Места бытования промысла

Местами традиционного бытования художественного ручного ткачества в Свердловской области являются: город Ирбит, городской округ Сухой Лог.

Производство ювелирных изделий народных художественных промыслов

Вследствие того, что на Урале еще в XVIII веке были открыты месторождения драгоценных алмазов, рубинов, сапфиров, гранатов, аметистов, горного хрусталя и изумрудов – ювелирное производство является одним из самых значимых уральских промыслов. Также существуют сведения, что еще в первой половине XVIII века на крупнейшей в регионе ярмарке в Ирбите в продаже находились запонки, которые были сделаны из металла и местных камней, а на рубеже XVIII-XIX веков на территории области существовал цех обработки золота.

В середине 20 века уральские мастера освоили уникальную технику филигрань, суть которой сводится к плетению орнаментов из тончайших металлических нитей и кропотливой пайке элементов, однако основная особенность уральской ювелирной школы заключается в том, что художникам удается найти и проявить, подчеркнуть естественную природную красоту камня.

В середине 20 века уральские мастера освоили уникальную технику филигрань, суть которой сводится к плетению орнаментов из тончайших металлических нитей и кропотливой пайке элементов, однако основная особенность уральской ювелирной школы заключается в том, что художникам удается найти и проявить, подчеркнуть естественную природную красоту камня.

В настоящее время занимаются ювелирным делом талантливые индивидуальные мастера и предприниматели Свердловской области. Высококвалифицированные специалисты не только продолжают традиции старых мастеров, но и постоянно совершенствуют способы и приемы обработки металлов и камней.

Места бытования промысла

Местами традиционного бытования производства ювелирных изделий народных художественных промыслов в Свердловской области являются: город Екатеринбург, город Нижний Тагил, город Алапаевск (поселок Нейво-Шайтанский).

Колокольное производство

Колокола

Видно вправду скоро сбудется

То, чего душа ждала:

Мне весь день сегодня чудится,

Что звонят колокола.

Только двери в храме заперты.

Кто б там стал трезвонить зря?

Не видать дьячка на паперти

И на вышке звонаря.

Знать служение воскресное

Не у нас в земном краю:

То звонят чины небесные

По душе моей в раю.

Д. Кедрин

Первое применение колоколов при христианском богослужении церковное предание связывает с именем святителя Павлина (353-431 гг.), епископа итальянского города Нола, что в провинции Кампанья. Отсюда раннее, но сохранившееся до сих пор название церковного колокола – кампан.

Первое применение колоколов при христианском богослужении церковное предание связывает с именем святителя Павлина (353-431 гг.), епископа итальянского города Нола, что в провинции Кампанья. Отсюда раннее, но сохранившееся до сих пор название церковного колокола – кампан.

После татаро-монгольского нашествия колокольное дело в Древней Руси, не успев развиться, угасло. В XIV веке литейное дело возобновляется, центр его перемещается в северо-восточную Русь – колокола начинают лить в Москве. В XVII веке, преодолев Смутное время, вместе с Россией развивается и крепнет колокольное дело.

К началу 1930-х годов, колокола в России замолчали. Молчание колоколов длилось до 1946 года, когда был разрешён колокольный звон в Свято-Троицкой лавре. Но подлинное возрождение началось только в 1980-е годы.

В старинном городе Каменске-Уральском в 1991 году основана компания «Пятков и К», которую основал литейщик и колокольный мастер Николай Пятков. Колокола отливаются по старинной рецептуре.

Вековые традиции уральских мастеровых, сильнейшая академическая школа уральской металлургии, практический опыт работы в литейном производстве – всё это и позволило появиться на свет небольшому по индустриальным меркам предприятию, а затем стать одной из самых крупных, востребованных и известных колокольных фирм новой России.

Каменские колокола неповторимы по благозвучию. Сейчас в Каменске-Уральском ежегодно проходят фестивали колокольного звона в рамках празднования Царских дней памяти царской семьи. Главное событие фестиваля – концерт на главной площади города, где перед часовней Святого Благоверного князя Александра Невского устанавливается передвижная звонница.

Челябинская область

Каслинское литье

Завод архитектурно-художественного литья в уральском городе Касли был основан в 1746 году. До начала XIX века это было обычное металлургическое предприятие, выпускавшее сортовое железо. В канун войны 1812 года завод стал производить чугунные ядра, гранаты, картечь. Позже ассортимент чугунных изделий продолжил расширяться, чему способствовало развитие техники, рост мастерства работников, повышение качества металла и специфические особенности местных формовочных песков. Судьбоносный шаг был сделан в 1843 году, когда каслинские мастера приступили к серийному изготовлению художественных изделий, ориентируясь на образцы прославленного Берлинского королевского литейного завода. Опыт получился удачным. Вдохновленные успехом, уральцы начали отрабатывать собственные приемы, и уже во второй половине XIX века каслинский промысел сформировался как самобытное направление в отечественной художественной промышленности.

Завод архитектурно-художественного литья в уральском городе Касли был основан в 1746 году. До начала XIX века это было обычное металлургическое предприятие, выпускавшее сортовое железо. В канун войны 1812 года завод стал производить чугунные ядра, гранаты, картечь. Позже ассортимент чугунных изделий продолжил расширяться, чему способствовало развитие техники, рост мастерства работников, повышение качества металла и специфические особенности местных формовочных песков. Судьбоносный шаг был сделан в 1843 году, когда каслинские мастера приступили к серийному изготовлению художественных изделий, ориентируясь на образцы прославленного Берлинского королевского литейного завода. Опыт получился удачным. Вдохновленные успехом, уральцы начали отрабатывать собственные приемы, и уже во второй половине XIX века каслинский промысел сформировался как самобытное направление в отечественной художественной промышленности.

На сегодняшний день, специалисты отмечают, что Каслинский завод – единственное в стране и одно из немногих в мире промышленных предприятий, где до настоящего времени сохранились традиции и старинные технологии художественного чугунного литья. При изготовлении продукции здесь применяются два классических способа: кусковая формовка со стержнем для отливки круглой скульптуры и формовка «по-сырому» для ажурных и плоскорельефных изделий. Есть и третий способ – внедренная в 1953 году и прекрасно себя зарекомендовавшая технология литья по выплавляемым моделям, которую применяют для миниатюрной пластики. Как в старые добрые времена, изделия собираются, чеканятся, а затем вручную окрашиваются так называемой «голландской сажей» – краской, рецептура которой с середины XIX века не изменилась.

Кусинское художественное литье

До сих пор у любителей русского художественного литья и коллекционеров бытует представление, что «знаменитый Каслинский завод – это старейший и основной центр уральского чугунного литья», а «малоизвестный» Кусинский завод был чем-то вроде «филиала» Каслей. Многих в заблуждение вводят похожие по написанию клейма: при невнимательном их прочтении даже профессионалы под оттиском в виде двуглавого орла в клейме вместо «КУС.З» (Кусинский завод) читают «КАС.З» (Каслинский завод). Тем не менее, несмотря на всю схожесть кусинских и каслинских отливок, они были созданы мастерами двух разных уральских металлургических предприятий, находившихся в разной собственности (частной и казенной), ставших уникальным явлением российской художественной промышленности последней четверти XIX – второй половины XX века.

До сих пор у любителей русского художественного литья и коллекционеров бытует представление, что «знаменитый Каслинский завод – это старейший и основной центр уральского чугунного литья», а «малоизвестный» Кусинский завод был чем-то вроде «филиала» Каслей. Многих в заблуждение вводят похожие по написанию клейма: при невнимательном их прочтении даже профессионалы под оттиском в виде двуглавого орла в клейме вместо «КУС.З» (Кусинский завод) читают «КАС.З» (Каслинский завод). Тем не менее, несмотря на всю схожесть кусинских и каслинских отливок, они были созданы мастерами двух разных уральских металлургических предприятий, находившихся в разной собственности (частной и казенной), ставших уникальным явлением российской художественной промышленности последней четверти XIX – второй половины XX века.

В 2023 году исполнится 140 лет со дня выпуска на Кусинском заводе первой партии образцов художественных изделий, получивших в 1883 году одобрение Горного департамента. Кусинский чугуноплавильный и железоделательный (с 1927 года – машиностроительный) завод в XIX – начале XX века был одним из основных предприятий Златоустовского казенного горного округа. Это старейшее металлургическое производство Южного Урала, известное своим художественным чугунным литьем, имеет богатейшую историю и традиции.

В девяностых предприятие переживало не лучшие времена, поэтому направление художественного литья было упразднено. Сейчас основной продукцией Кусинского литейно-машиностроительного завода является оборудование из чугуна для печей и котлов и литье, осуществляемое, в основном, по чертежам заказчика.

Златоустовская гравюра на стали

Златоустовская гравюра на стали относится к русским народным художественным промыслам и заключается в украшении гравировкой стальных изделий. Для оформления декоративного изделия применяется специальная обработка, используются золото, серебро и никель. С начала XIX века златоустовские мастера декорировали гравировкой все виды холодного оружия, а также бытовые предметы из стали, в частности, шкатулки, письменные приборы, портсигары. Изделия уральских граверов отличались изяществом и великолепным качеством.

Златоустовская гравюра на стали относится к русским народным художественным промыслам и заключается в украшении гравировкой стальных изделий. Для оформления декоративного изделия применяется специальная обработка, используются золото, серебро и никель. С начала XIX века златоустовские мастера декорировали гравировкой все виды холодного оружия, а также бытовые предметы из стали, в частности, шкатулки, письменные приборы, портсигары. Изделия уральских граверов отличались изяществом и великолепным качеством.

Златоустовский городской краеведческий музей может похвастаться хоть и маленькой, но хорошо подобранной коллекцией холодного оружия и бытовых предметов. Всего насчитываются в коллекции 850 предметов. Коллекция отражает все этапы истории Златоустовской оружейной фабрики.

Народно-художественные промыслы Пермского края

Производство самоваров

Поселок Суксун Пермского края претендует на то, чтобы считаться родиной самоваров. Суксунский самовар известен меньше, чем Тульский, однако Суксунский самовар впервые упомянут в документах 1740 года, а Тульский – лишь 1746 года. Суксунский самовар имел особую форму, напоминая античную вазу. Самоварное производство в поселке существовало более двух с половиной веков.

Поселок Суксун Пермского края претендует на то, чтобы считаться родиной самоваров. Суксунский самовар известен меньше, чем Тульский, однако Суксунский самовар впервые упомянут в документах 1740 года, а Тульский – лишь 1746 года. Суксунский самовар имел особую форму, напоминая античную вазу. Самоварное производство в поселке существовало более двух с половиной веков.

По данным книги-альбома и каталога «Звенящая медь Урала», выпущенной Государственным историческим музеем в 2004 году, в 1740 годах выпущен первый Суксунский самовар в форме античной вазы. Сделан он был на заводе, который, как и Тульский, принадлежал Демидовым. Самовары изготавливали из меди, которая выплавлялась на медеплавильном заводе Демидова, заработавшем в 1729 году.

1860-е годы – начало медноиздельного кустарного промысла в Суксуне. Мастера, имея навыки в заводской мастерской, работают на дому. Изделия суксунских кустарей пользуются большим спросом и развозятся на ярмарки в Пермскую и Екатеринбургскую губернию. Помимо самоваров и посуды, кустари делают также для татаро-башкирского населения кумганы, тазы, сковородки для приготовления национальных блюд. Изделия суксунских мастеров выставляются на выставках в Кунгуре, Туле. В конце XIX века суксунскик самовары фабрики Помыткина побывали на Всемирной выставке в Париже и стояли в одном павильоне с каслинским чгунным литьем и камнерезами Екатеринбурга.

Пик развития кустарного самоварного производства приходится на начало XX века. В Суксуне было до 80 кустарных мастерских по изготовлению самоваров и другой медной посуды, и нигде в Пермской губернии этот промысел не развивался так ярко и самобытно. В это же время, появляется никелировка самоваров. Среди мастеров существует разделение труда. Самовары делают вручную. Одни специализируются на отлитии кранов, другие на выделке корпусов, на сборке. Таким образом, самовары «кочуют» из одной мастерской в другую. Но некоторые мастера делают самовар от начала до конца сами.

Пик развития кустарного самоварного производства приходится на начало XX века. В Суксуне было до 80 кустарных мастерских по изготовлению самоваров и другой медной посуды, и нигде в Пермской губернии этот промысел не развивался так ярко и самобытно. В это же время, появляется никелировка самоваров. Среди мастеров существует разделение труда. Самовары делают вручную. Одни специализируются на отлитии кранов, другие на выделке корпусов, на сборке. Таким образом, самовары «кочуют» из одной мастерской в другую. Но некоторые мастера делают самовар от начала до конца сами.

В середине XX века артель «Медник» была преобразована в завод металлоизделий.

С 1971 года по 1975 было изготовлено 453699 электросамоваров, освоено производство электрических кофеварок гейзерного типа и сувенира «Русский самовар». 1978 год – внедрен самовар «Суксунский». 1980 год – для Олимпиады-80 суксунский завод изготовил 47117 электрических самоваров с олимпийским знаком и 2895 самоваров-сувениров. В 1986 году самовары начали выпускать с росписью под лак по технологии Липецкого завода. 1993 год – на основе завода создано ОАО «Суксунский самовар». В начале 2007 года завод закрыли.

Суксунский самовар можно встретить сейчас только в музейных экспозициях, да в семьях заводчан, которые по четыре поколения отработали на заводе и передавали свои навыки младшему поколению.

В 2006 году в поселке был установлен первый в России памятник самовару.

Суксунский музей бережно собирает и хранит историю суксунского самовара, и очень надеется на возрождение традиционного промысла по изготовлению самоваров и посуды.

Кунгурская керамика

Кунгурская керамика – это и древний гончарный промысел, которым зародился в городе Кунгуре более 300 лет назад, и современное производство, которое сохраняет и возрождает древние промыслы и в XXI веке, выпускает посуду по старинным рецептам.

Кунгурская керамика – это и древний гончарный промысел, которым зародился в городе Кунгуре более 300 лет назад, и современное производство, которое сохраняет и возрождает древние промыслы и в XXI веке, выпускает посуду по старинным рецептам.

Гончарный промысел зародился в Кунгуре в XVII веке. Гончары изготавливали простые и необходимые в крестьянском быту вещи: корчаги, кринки, горшки. О Кунгурских горшках упоминает в 1790 году Александр Радищев. Расцвет гончарного промысла пришелся на вторую половину ХIХ века. Кроме гончаров-одиночек и артелей, возникают фабрики и заводы. Первую фабрику глиняной посуды открыл купец Иван Аксёнов в 1847 году. К концу ХIХ века в Кунгуре было 62 гончарных круга и 155 гончаров.

Керамику делают из глины и потом обжигают. В старину посуду изготавливали «от руки», без гончарного круга, постепенно наращивая стенки изделия с помощью глиняного жгута. Этот способ существовал еще до 30-х годов ХХ века, но обычно керамику делали с помощью ручного гончарного круга – «кружала». Сейчас массовые изделия стали отливать в гипсовых формах, а для штучного производства все еще применяют гончарный круг.

«Кунгурская керамика» делает посуду по старинным крестьянским рецептам, в ней нет глазури и добавок. Процесс изготовления такой посуды отличается от современных технологий. Технологию «экологической посуды» нашли в старых книгах и воссоздали.

«Кунгурская керамика» делает посуду по старинным крестьянским рецептам, в ней нет глазури и добавок. Процесс изготовления такой посуды отличается от современных технологий. Технологию «экологической посуды» нашли в старых книгах и воссоздали.

Изюминкой технологии экологической посуды стало молочение. После сушки и обжига изделия отправляют на молочение – вымачивают в молоке. Такие предметы пахнут молоком, а вид имеют «под дерево». Чем выше жирность молока, тем более темный оттенок можно получить. Также ее покрывают специальным составом из пчелиного воска и льняного масла. Посуда получается с шероховатостями – следами от рук мастера. Мастера делают дойники для молока, горчичники – для студня, корчаги для зерна и баклаги – для вина, а также урыльники – для умывания.

Кунгурская керамика неоднократно получала награды профильных выставок, включена в список «100 лучших товаров России».

Коллекции старой керамики сегодня можно увидеть в музеях Кунгура: Кунгурский краеведческий музей, Кунгурский художественный музей, Кунгурский музей истории купечества. На предприятии «Кунгурская керамика» проводятся экскурсии на производство и мастер-классы. Работает магазин с выставочным залом «Гончарная лавка».

Народно-художественные промыслы Башкирии

Подробнее: Декоративно-прикладное искусство башкир

Народные промыслы Оренбургской области

Пуховязальный промысел

В этот вьюжный неласковый вечер

Когда снежная мгла вдоль дорог

Ты накинь, дорогая, на плечи

Оренбургский пуховый платок

В. Ф. Боков

Оренбургские платки начали вязать при Петре I. Первыми пуховые платки начали носить… джигиты из Киргиз-Кайсацкой орды. Как защиту в горах от лютой уральской стужи. Лишь в Оренбурге соединили практичность и высокое мастерство.

Оренбургские платки начали вязать при Петре I. Первыми пуховые платки начали носить… джигиты из Киргиз-Кайсацкой орды. Как защиту в горах от лютой уральской стужи. Лишь в Оренбурге соединили практичность и высокое мастерство.

«Женская» эра платка началась в XVIII веке: уральские казачки, знавшие кружева и вышивание, стали вязать из пуха ажурные платки, за что назвали их паутинкой. Возникло ремесло почти одновременно с Оренбургом.

Ремесло стало промыслом из научных соображений. Этнограф Петр Рычков обратил внимание на целебные свойства пуха. Ученый и предложил организовать пуховязальный промысел в крае. Было это в 1766 году.

«Мировая премьера» оренбургского платка состоялась в середине ХIХ века в Париже. А в Лондоне оренбургская казачка Мария Ускова за шали из козьего пуха получила золотую медаль.

Главный секрет оренбургского платка – уникальный пух. Самый тонкий в мире: 16 микрон, притом, что у знаменитых ангорских коз – 22-24. Обладают тончайшим пухом козы, что пасутся в горных степях Урала.

Оренбургские платки бывают трех видов: простой платок, паутинка и палантин. Простой платок вяжется из толстого серого или белого пуха – это каждодневный платок. Паутинка вяжется из тонкого пуха и шёлка. Её узор сложен, а нежность и тонкость шали такова, что готовое изделие проходит в обручальное кольцо. Палантин – большая пуховая шаль – паутинка. Его надевают по праздничным случаям.

С 2014 года в честь Покрова дня в Оренбурге отмечают «Дни оренбургского пухового платка».